Мир специй широк и разнообразен.

Пряности — добавки к пище исключительно растительного происхождения. В качестве пряностей могут использоваться различные части растений: листья, стебли, соцветия, корни, плоды и их части — кора, кожа. добавляемые в пищу в малых дозах в различных целях, в основном, с целью улучшения вкуса, обладающие специфическим, в той или иной мере устойчивым ароматом и вкусом.

Классические пряности используются (по крайней мере, в тех регионах, где они не произрастают) в сухом виде; местные пряности могут употребляться как в сухом, так и в свежем виде. Местные пряности также подразделяются на пряные овощи и пряные травы. Пряные овощи, в свою очередь, могут быть поделены на корнеплоды и луковичные пряности. Каждая пряность имеет в той или иной степени выраженный жгучий вкус, от практически несъедобного (например, кайенский перец) до едва ощутимого (например, мелисса лекарственная).

Употребляя термин «пряности», надо иметь в виду, что пряности и приправы в узкокулинарном смысле — противоположные термины. Отличие пряностей от приправ заключается, в общем, в том, что пряности не употребляются отдельно и собственно полноценным блюдом не являются (хотя некоторые, например, свежие пряные травы или корнеплоды можно употребить и в отдельности), тогда как приправы в известной степени могут употребляться отдельно, хотя и не все. Пряности, в отличие от приправ, лишь оттеняют общий вкус блюда, вносят новые нюансы, тогда как приправы сами по себе являются составляющей блюда в целом, создают его вкус. Некоторые пряности (в основном корнеплоды) можно использовать и как приправы, например, корень сельдерея — высушенный корень используется в виде пряности при приготовление супа, он же в сыром или термически обработанном виде как ингредиент салата или основа для супа-пюре. Также следует отметить, что слово специи также, по крайней мере, в русском языке, не является синонимом слова пряности: специями в кулинарной практике и быту называют некий набор наиболее распространённых и употребляемых пряностей (перец, лавровый лист и т. п.) и приправ (соль, сахар, горчица и т. п.). Не следует путать пряности с ароматическими веществами типа иланг-иланга, лепестков розы и т. п., применяемыми только для ароматизации блюда или подцвечивания, но не для придания вкуса.

Предполагается, что человек начал использовать пряности в пище ранее, чем соль, в силу большей доступности их в некоторых регионах, при этом пряности также нашли своё применение в религиозных обрядах и медицине. В древности очевидно, что пряности использовались во-многом для сохранения того или иного продукта в жарком климате, так как они обладают некоторыми бактерицидными свойствами.

Первые упоминания о пряностях (имея в виду классические пряности, см. Классификация пряностей) встречаются в источниках древних цивилизации Востока: в Китае, Индии, Египте и датируются историческим периодом около 3000 лет до нашей эры. Так, корица использовалась в Китае в 2700 году до нашей эры. В античный период пряности широко использовались греками и римлянами. Поставщиками пряностей являлись Индия, Цейлон,Южная Азия, Малая Азия, Средний Восток, Африка и Средиземноморье, и их стоимость была весьма высока.

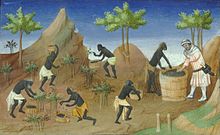

В годы раннего Средневековья торговля пряностями, в связи со всеобщим упадком после крушения Римской империи, угасла и активно возобновилась лишь в VII веке. Основным центром торговли пряностями стал Константинополь, куда пряности свозили арабские купцы и через византийских купцов, продавали их европейским купцам. Кроме того, активная торговля пряностями велась на Пиренейском полуострове, где арабы непосредственно соприкасались с европейцами.

Активная торговля велась вплоть до завоевания Византийской империи турками-сельджуками и торговый процесс был вновь нарушен. Однако, к тому времени в Европе к пряностям уже привыкли, и более того, злоупотребляли, не говоря уже о том, что торговля пряностями являлась одной из составляющих экономики. Какая-то часть пряностей была привезена в ходе Крестовых походов, но, конечно, полностью удовлетворить потребности населения в пряностях походы не могли. Византийская империя пришла в упадок, при этом католическая церковь запрещала вступать в непосредственные торговые отношения с «неверными», угрожая отлучением.

Тем не менее, такая ситуация не устраивала купцов, и в конце концов Венеция получила от Папы Иннокентия III разрешение, в виде исключения торговать с мусульманами пряностями. С начала XIII века торговля была поделена между Венецией, Генуей и Пизой, но уже с XIV века венецианские купцы стали монополистами в торговле пряностями.

В то время пряности проделывали следующий путь: на Молуккских островах и близлежащих регионах их собирали малайцы, где их покупали арабские купцы и доставляли их в Малакку. Там они перегружались на более крупные корабли, при этом султан Малакки брал пошлину. Эти корабли продвигались вдоль берегов Индии и Аравийсского полуострова, разгружались в Оманском заливе или на берегу Египта, откуда караванами доставлялись на средиземноморское побережье — опять же с платой за транзит. Уже в устье Нила пряности перегружались на крупные суда венецианских купцов. В целом, доставка пряностей до потребителя занимала около двух лет.

Первые пряности, минуя венецианских купцов, только в 1498 году привёз Васко да Гама, впоследствии организовавший ещё одну экспедицию, и доставивший в Европу 2000 тонн пряностей. В конце концов в начале XVI века центр торговли пряностями переместился на Пиренейский полуостров — тем более ввиду открытия новых территорий (Америка), и соответственно, новых пряностей. В период Великих Географических открытий, пряности имели не только эстетическое значение, но и вполне практическое: сохранение продуктов в длительных путешествиях. Большее количество пряностей позволяло совершать более далёкие путешествия без захода в порт.

В связи с колониальными завоеваниями других держав, собственно монопольного центра торговли не стало: каждая из стран ввозила пряности из своих колоний, и торговала ими. В основном в этой сфере были задействованы три страны: Англия, Франция и Испания. Из независимых стран пряностями торговали Китай и Мексика. Что любопытно, глобализация долго не развивалась в этой сфере: так ввезённая в Испанию в 1510 году ваниль стала известна в Англии только в 1807 году. Ямайский перец был ввезён в Европу в 1601 году, но поступал в основном только в Англию, и стал известен только к середине XVIII века в России и других странах как английский перец.

Надо отметить, что все державы предпринимали попытки культивирования пряностей на своих территориях, когда-то удачные, когда-то менее удачные. Из удачных попыток следует отметить культивирование англичанами гвоздики на Занзибаре, которое дало прекрасный результат, и долгое время Танзания являлась поставщиком около 90 % гвоздики на мировом рынке.

На сегодняшний день главными экспортёрами пряностей являются Индия, Индонезия, Вьетнам и Бразилия. Впрочем, ежегодно, в зависимости от урожая, по некоторым видам пряностей на первые позиции могут выйти и другие страны. Некоторые страны являются поставщиками только определённых пряностей; так основными поставщиками кориандра на мировой рынок являются Марокко, Египет, Австралия, Болгария, Румыния и Россия, в свою очередь Сирия и Иран специализируются на тмине и зире. Тем не менее, в целом лидерами являются Индия и страны Индокитая. Так, Индия ежегодно экспортирует около 230—250 тысяч тонн пряностей.

Самыми крупными потребителями пряностей на сегодняшний день считаются США, Германия, Япония и Франция. Место Константинополя в настоящее время занял Сингапур, в который поступает большое количество растительного сырья из Таиланда, Шри-Ланка и других стран Юго-Восточной Азии. В Сингапуре сырьё перерабатывают и фасуют.

Происхождение русского слово «пряность» тривиально — от слова «перец» — первой известной в России пряности (перяный (наперчённый) — пряный — пряность). То же, кстати, происхождение, имеет слово пряник — в пряничном тесте используется 7-8 видов пряностей.

В мире же пряности называются по разному: spezie (Италия), epice (Франция), spices (Великобритания, США), specezing (Нидерланды), — это слова, производные от позднелатинского species (нечто внушающее уважение, видное из себя).

В Германии пряности называются Gewurz, в Чехии koreni, в Польше korzenie, в Латвии virzes, в Эстонии vurts, что переводится как «коренья».

Вместе с тем в Эстонии существует и другое слово, означающее пряности — maitseained, в Литве — prieskonis, в Латвии — sivs, что в общем переводится как «вкусный», «дающий вкус».

Интересно, что в Швеции пряности называются kryddor, что означает «порошкообразный», «растёртый».

Пряности, известные с глубокой древности, получившие всемирное распространение и широко применяемые практически в любой национальной кухне. Представляют собой части тропических и субтропических растений, как правило, прошедшие ту или иную обработку (практически всегда — сушку, также могут пройти ферментацию, очистку, кипячение и т. п.).

Диапазон применения классических пряностей очень широк: от мясных до сладких блюд.

К классическим пряностям относятся:

- Асафетида, она же ферула вонючая, смола вонючая, дурной дух, чёртов кал, асмаргок, хинг, илан

- Бадьян, он же звёздчатый анис, китайский анис, индийский анис, сибирский анис, корабельный анис

- Ваниль

- Гвоздика

- Имбирь

- Калган, он же галган, альпиния, калганный корень, аптечный корень

- Кардамон

- Корица

- Куркума, она же куркума длинная, жёлтый корень, гургемей, зарчава, халди

- Лавр

- Мускатный орех и Мускатный цвет или мацис, мэс

- Перец

- Настоящие перцы

- Чёрный перец

- Белый перец

- Кубеба, он же яванский перец, кумукус, рину

- Длинный перец, он же долгий перец, колосковый перец, пипул, кавика

- Африканский перец

- Халапеньо

- Красные перцы (капсикумы)

- Перец стручковый, он же красный, острый, жгучий, мексиканский, испанский, турецкий, мадьярский, паприка, чили.

- Кайенский перец, он же индийский, бразильский

- Птичий перец

- Псевдоперцы (ксилопии), они же ложные перцы, бразильники

- Кумба, он же мавританский перец

- Негритянский перец, он же гвинейский

- Душистые перцы

- Ямайский перец, он же гвоздичный, английский перец, ормуш, английская пряность, всепряность, четверопряность, пимент(а)

- Японский перец, он же зантоксилюм перечный, перечник, чуань-дзяо, хуацзе

- Малагетта, она же райское зерно

- Настоящие перцы

- Розмарин

- Цедра

- Шафран

Местные пряности

Пряности, активное употребление которых, по крайней мере, ранее, имело место в исторических и географически обособленных областях. В настоящее время различия между местными и классическими пряностями несколько нивелируются, так как совершенствование способов обработки и доставки, как правило позволяет использовать их повсеместно и не только в свежем виде. Однако, остаётся аспект области применения этих пряностей — то есть в те блюда, которые сложились в том регионе, где та или иная пряность являлась местной. Кроме того, пряные травы иногда имеют весьма узкое применение: в одном региональном блюде или группе блюд. При этом к местным пряностям В. В. Похлёбкин относит также пряности, повсеместно употребляемые в пищу, но употребляемые при этом почти исключительно в свежем виде, так например лук

Пряные овощи

Пряных овощей не так и много, важно отметить, что у пряных овощей в пищу употребляются как корни, так и стебли и листья, и в основном они применяются повсеместно

- Луковичные

- Лук

- Репчатый лук

- Многоярусный лук

- Лук-шалот, он же сороказубка, шарлот

- Лук-порей

- Лук-батун

- Шнитт-лук, он же резанец, скорода

- Джусай

- Мангир, он же стареющий лук

- Алтайский лук, он же сибирский дикий, каменный, монгольский, боровой, курайский лук, сончина

- Пскемский лук, он же пиез-ансур, горный лук

- Чеснок

- Черемша, она же медвежий лук, дикий лук, гензели

- Колба, она же лук победный, сибирская черемша

- Чесночник, он же чесночница, чесночная трава, лесной чеснок

- Лук

- Корнеплоды

Пряные травы

Как раз таки пряных трав, в отличие от овощей, великое множество. Корни у пряных трав, как правило, не употребляются. Нередко имеют достаточно ограниченное применение, или, что чаще, рекомендуются к специальному применению (так, например, майоран, нередко в западных районах России, Белоруссии и Прибалтике называемый «колбасной травкой»).

- Ажгон, он же айован, коптский тмин, индийский тмин, иранский тмин, зира (растение)зира.

- Аир, он же ир, ирный корень, гаир, явер, татарское зелье, сабельник, калмус

- Анис, он же ганус

- Базилик, он же душки, душистые васильки, красные васильки, реган, райхон, реан.

- Горчица

- Чёрная горчица, она же настоящая, французская

- Сарептская горчица, она же русская, горчица

- Белая горчица, она же жёлтая, английская

- Гравилат, он же гравилат аптечный, гвоздичник, гребенник, чистец, бенедиктова трава[1], подлесник, вывешник

- Донник синий, он же голубой донник, пажитник голубой, гуньба, синий козий трилистник

- Душица, она же орегано, материнка, ладанка, мацердушка, блошница, душница, зеновка, кара гыных, звирак, ташава

- Дягиль, он же дягильник, ангелика, анжелика, коровник, сладкий ствол

- Зира

- Иссоп, он же гисоп, сусоп, юзефка, синий зверобой

- Калуфер, он же кануфер, канупер, сарацинская мята, бальзамическая рябинка

- Кервель, он же купырь, снедок, журница

- Кервель испанский, он же многолетний кервель, дикая петрушка, душистый бутень, ладан

- Кмин, он же тимон, пряный тмин, кмин тминовый, римский тмин, египетсикй тмин, волошиский тмин

- Кумин, он же Зира, Зра

- Колюрия, она же колюрия гравилатная, гвоздичка

- Кориандр, он же кишнец, коляндра, колендра, кинза, киндзи, клоповник

- Кресс

- Водяной кресс, он же жеруха, режуха, брун-кресс, ключевой кресс, водяной хрен, гулявник водяной

- Горький кресс, он же ложечник, ложечная трава, ложечный хрен, варуха, морской салат, цинготная трава

- Луговой кресс, он же полевая горчица, сердечник, смолянка

- Садовый кресс, он же кресс-салат, перечник, хреница, подхренник, перечная трава, кир-салат

- Капуцин-кресс, он же повертень, индейский кресс, испанский кресс, цветной салат, настурция

- Лаванда, она же леванда, лавенда, цветная трава

- Любисток, он же любистик, любистник, либисток, зоря, дудочник, дудчатая трава, любим, заборина

- Майоран

- Мелисса, она же лимонная мята, медовка, маточник, роевник, пчельник, папочная трава

- Мелисса турецкая, она же змееголовник молдавский

- Можжевельник, он же можжуха, яловец, женеврье, баккаут

- Мята

- Мята перечная, она же английская мята, холодная мята, холодянка

- Мята кудрявая, она же немецкая мята, курчавая мята, луговая мята

- Мята пряная, она же эльсгольция, гребенчатая шандра, пряный иссоп

- Мята яблочная, она же мята круглолистая, египетская, золотая, кондитерская, дикий бальзам

- Полынь

- Полынь обыкновенная, она же чернобыль, чернобыльник, простая полынь

- Полынь римская, она же александрийская, понтийская, черноморская, узколистая, малая, понтский абсинт, белая нефорощь

- Полынь метельчатая, она же куровник, бечёвник, бодренник, чилига

- Полынь лимонная, она же божье дерево

- Полынь альпийская

- Рута

- Тимьян, он же тимьян душистый, фимьян, фимиам, фимиамник

- Тмин, он же тимон

- Укроп, он же копер, цап, кроп, шивит, шюют, самит, кака, тилль

- Фенугрек, он же пажитник, фенум-грек, фенигрекова трава, греческое сено, греческий козий трилистник, греческая сочевица, треуголка, верблюжья трава

- Чабер, он же садовый или летний чебер, чобр, шебер

- Чабер зимний, он же многолетний, альпийский, горный чабер, чачет

- Чабрец, он же тимьян ползучий, богородская трава, лимонный душок, боровой перец, мухопал, мацержанка, жадобник

- Чернушка, она же чернуха, чёрный тмин, мацок, нигелла, римский кориандр

- Шалфей, он же шавлий, шавлия

- Эстрагон, он же тархун, страгон, драгун-трава

Нередко, прежде всего с целью экономии времени, хранения, отчасти, для создания несколько нового вкуса, пряности заранее заготавливают в смеси. Естественно, технически любые пряности могут быть смешаны, однако вопрос стоит в результате: отнюдь не все пряности сочетаются друг с другом, и кулинария разных стран выработала свои, определённые комбинации пряностей, присущие тому или иному историческому или географическому региону и используемые в определённых блюдах (группе блюд).

Из наиболее известных смесей следует выделить:

- смесь карри (от 7-12 до 20-24 компонентов)

- индийская смесь (10 компонентов)

- сиамская смесь (10 компонентов)

- китайская смесь усянмянь (5 компонентов)

- хмели-сунели (от 6 (сокращённый состав) до 12 (полный) компонентов)

- аджика (5 компонентов, но один из них хмели-сунели)

- долма (6-8 компонентов)

- болонская смесь (9 компонентов)

- франкфуртская смесь (10 компонентов)

- гамбургская смесь (7 компонентов)

- уорчестерская смесь (5 компонентов)

- букет гарни (сухой или свежий в разных вариантах до 9 компонентов)

Применение пряностей имеет следующие цели:

- Внесение в блюдо новых вкусовых оттенков.

Пряности:

-

- отбивают первоначальный запах сырого продукта или нейтрализуют его

- дополняют пищу новым ароматом

- оттеняют естественный аромат продукта, заставляя его контрастировать с собой

- резко усиливают аромат блюда, привлекая к нему особое внимание

- придают блюду какой либо новый, необычный аромат и остроту, характерные не столько для основного продукта, сколько для пряности

- иногда перебивают прежний аромат, даже если он не был неприятным

Как правило, пряности применяются именно с этой целью: не перебивая вкус блюда, они оттеняют лучшие черты его вкуса, делают блюдо более аппетитным и физиологически полезным, придают национальный колорит блюду. Иногда пряности, как и приправы, могут даже и создавать вкус отдельных блюд: так, например, вкус узбекского плова во-многом определяется зирой, вкус пряников — корицей и кардамоном.

- исправление неприятного естественного вкуса продуктов или готового блюда

Так, например, пряности используются в случае варки рыбного супа из рыбы, отдающей тиной. Внесение комбинации перца, шафрана, корней сельдерея и петрушки практически сводит на нет неприятный вкус и запах. Чеснок служит хорошей пряностью к корнеплодам, которые нередко, особенно свёкла, имеют землистый вкус, от которого тяжело избавиться. Кроме того, пряности в известной степени могут служить средством исправления поварских ошибок.

- сохранение продукта

Пряности издревле, в силу бактерицидных свойств, использовались для сохранения продуктов. Так, обмазанная горчицей крышка, позволит сохранить закрытые ею в банке солёные огурцы более долгое время, а листья хрена, переложенные вместе со свежей рыбой, обеспечат её более долгую сохранность.

- придание блюду привлекательного внешнего вида

Привлекательный внешний вид блюда пряностями достигается двумя методами: придание яркой окраски блюду, создание за счёт зелёных пряных трав каких-либо композиций, либо напротив, маскировка присущей блюду окраски. Так, подкрашенный куркумой или шафраном рис (особенно выложенный на блюдо полосами — подкрашенный и неподкрашенный), украшенный зелёными и фиолетовыми веточками базилика, не только приобретает новый аромат и отчасти вкус, но и привлекательно смотрится на блюде. С другой стороны, отваренный, тёмный, с прожилками жира кусок баранины гораздо менее привлекателен на вид, нежели тот же кусок, поданный обвалянным в паприке и той же куркуме.

- улучшение консистенции блюда

Помимо придания новых вкусовых оттенков, пряности улучшают и консистенцию блюда… Продолжение »